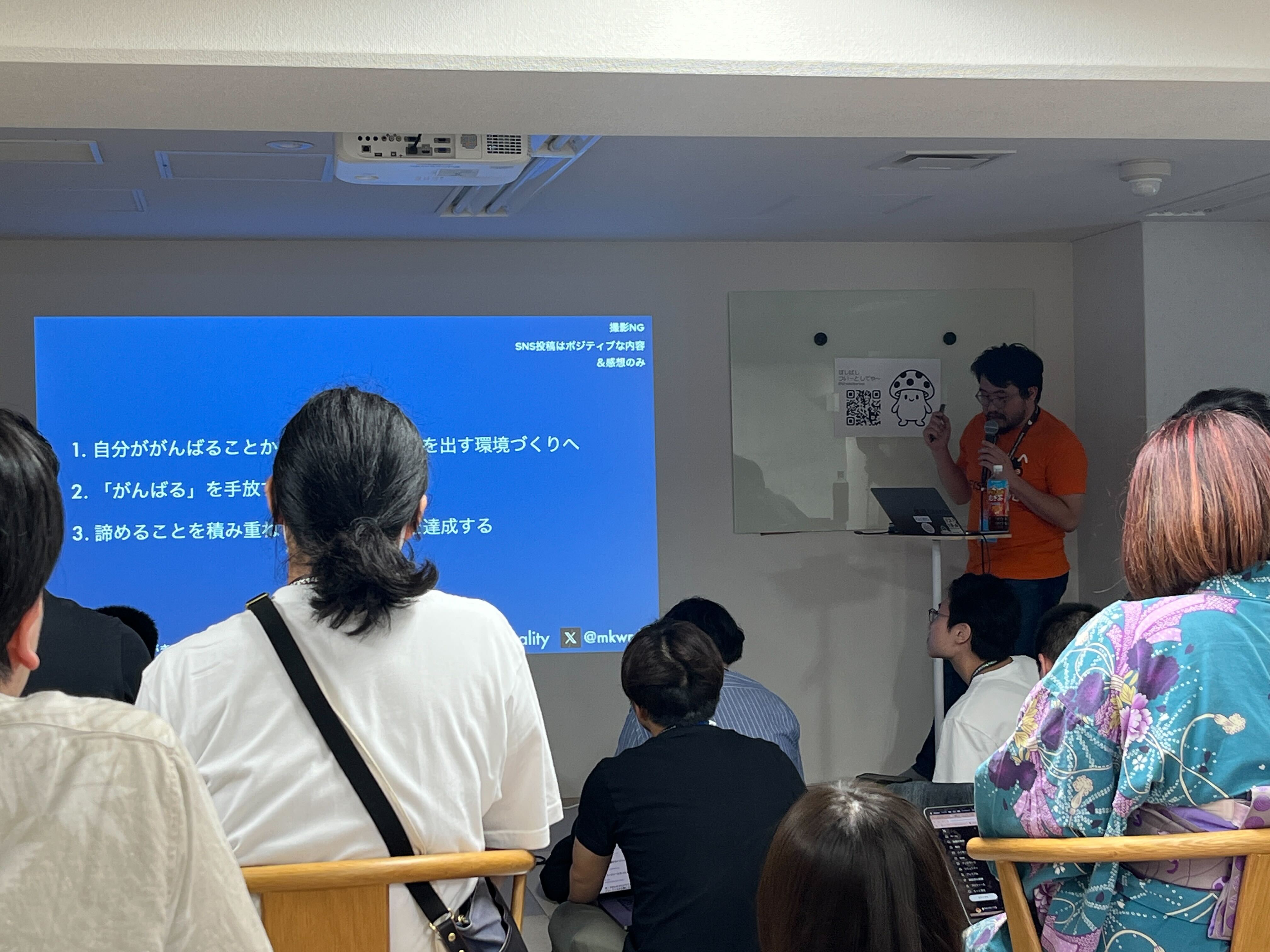

先日、変化の激しいIT業界で活躍するエンジニアの「この先生き残れるか」という喫緊のテーマに焦点を当てたイベント「きのこカンファレンス in 関西」が開催されました。

ご参加いただいた皆さん、誠にありがとうございました。 「【非公式】きのこカンファレンス in 関西」主催の@luccafortです。

この記事でお伝えすること

本記事では、主催者の立場から以下の内容をお伝えします。

- 小規模技術イベントの設計・運営ノウハウ

- 参加者満足度を高めるための工夫

- 技術コミュニティにおける「キャリア」をテーマにした取り組み

イベント運営に興味のある方、技術コミュニティの活性化を考えている方の参考になれば幸いです。

当日の様子はposfieにふれーむさんがまとめてくれています。 気になる方は見ていただけると当日の雰囲気を楽しめるかと思います。

登壇者の方のスライドや参加者の方の参加レポートはこちらにまとめました。ご参考までにどうぞ。 scrapbox.io

本家きのこカンファレンスに関しては以下をご覧ください。 kinoko.connpass.com

なお、開催の意図に関しては個人ブログにてすでに書かせていただいたので割愛したいと思います。

イベント全体を振り返って

今回開催したイベントを一言で表すならば「生存バイアスで生き残ってきた人たちの強烈なストーリー」だったように思います。

どうしてもキャリア論の話は生存バイアスが含まれてしまいます。ある程度の再現条件はあれど、「同じ条件・同じ環境・同じ人」であったとしても、必ず再現できるとはいえないと個人的に考えています。

こういったカンファレンスに対して「自分は他人のキャリアに興味がない」という冷ややかな意見をもらうこともあります。ぼく自身がまさにそう考えているうちの一人です。

一方で、人生の岐路に立ち、さまざまな意見を見聞きしているもののなかなか自分の答えが選べないという方も一定数いらっしゃいます。

ぼくが所属する地方コミュニティでは特にそういった方の参加が顕著でした。加えて学生の街として知られる京都 1 で暮らす学生でインターン先を探される方に先人の話を聞いていただき、道標にしてもらえればと考えていました。

開催後の話ですが、弊社マネーフォワードのメンバー(インターン生を含む)から「今回のイベントが起点となって良い出会いがあった」「今後のキャリアを考える上でインプットの幅が増えた」という感想をもらえました。 そういった意味で、今回のイベントは大成功だったのではないかと思います。

印象的だったこと

今回のイベントでとても印象に残っている点として、今回のイベントでは「笑い」が多く起こったことが記憶に残っています。

ともすれば、他人が辿ったキャリアの話は必ずしもキラキラしたものばかりではなく、苦く辛いことも含まれます。 ですが、そこを乗り越えたり、あるいは乗り越えられなかったりした経験を「面白い話」に昇華された方に登壇していただけたことで、登壇者の当時の思いに対して参加者の方も共感していただけたように思います。

青春は優しいだけじゃない。痛いだけでもない。

上記はぼくが好きなアニメ、氷菓のキャッチコピーなのですが、まさに「きのこカンファレンス in 関西」で登壇していただいた方々のストーリーを表しているのではないかと思います。 登壇していただいた方のご経歴やバックグランドがあまりにも類似性がないため、似た事例でありながらも異なる答えを出している点などを対比させることができたと自負しています。

イベント設計者として考えていたこと

ここからは少し視点を変えて、イベント設計者のふりかえりを述べていきたいと思います。 企画段階で「より大規模なイベントにしてみてはどうか?」という意見に対して、ぼくとふれーむさんが「スモールスタートさせてほしい」と意見表明したことがうまくイベント設計としてハマったと感じています。

詳しくは以下のふれーむさんのブログ記事をご覧ください。

実は、立ち上げタイミングでは開催地を大阪にするか京都にするか?みたいな話もあったのですが、「多分大阪だと来すぎるのでスモールスタートしよう」みたいな理由もあり、今回は京都開催でした(個人的な感覚ですが、次も京都がいいんじゃないかなぁ。今の体制で小さくしばらく回すのが、良い気がしてます)。

人数の効果:

登壇者や運営を含めて合計で「40〜50名ほど」という人数が絶妙でした。休憩時間中もさまざまな人たちが交流している様子が見受けられました。

「量」より「質」を重視した設計:

会社のリソースを使う場合、大規模であることが良いことであるかのように錯覚してしまうことがあります。

今回は「交流の量」ではなく「交流の質」を高めたいと考え、以下の工夫をしました。

- 昼食は会場である弊社オフィス内で取れるように手配した

- コーヒーブレイクや細かな休憩を意識的に設計した 2

他にも、運営スタッフが所属する企業さまから「スポンサーできるかもしれない」との打診を受け、実際にランチスポンサーやビールスポンサーの協賛をいただくことができました。

※ ビールスポンサーの転職ドラフトさんから 「東京以外の会場でもビールスポンサーしたいので教えてください!」 と言われたので、もし少しでも興味がある方がいたらご連絡ください。本イベント開催時点では京都が最南端だそうです。

タイムテーブル設計で工夫した点について

タイムテーブルの設計については実行委員のメンバー(honchang/ふれーむ/ariaki/hehehenohe)と協議して決めました。 主催として参加者の人たちに対して「登壇者のストーリーに連続性を与えたい」と意識していました。

id:onishiさんの登壇は「参加者全員の開発者精神を刺激してくれるだろう」と予測し、一番最初の登壇に持っていきました(事実、そうなったので計画通りだとほくそ笑んでいました。勝ったなガハハ!)。

中村洋さんと@tossyさんの登壇は「コンフォートゾーンを乗り越えていく」という主張が共通していると考え、前後に配置していました。 しがあきとしさんとMark Wardさんの登壇は、これから「エンジニアとして踏み出していく人とこれまでをふりかえり再出発する人」を対比させる意味合いを持たせました。 やまずんさんと西口 知久さんの登壇はマネージャーという職種に対して、真逆のアプローチを試みていたため、連続して聞いてもらったほうがより深い洞察を持ち帰ってもらえそうだと期待して、この順番にさせていただきました。

そして、最後に @ariaki さんに基調講演をお願いしていました。 これは本家「きのこカンファレンス 2025」に対するリスペクトが半分、もう半分は今回のイベントの趣旨を改めてお伝えするとともに、当日の締めくくりとなる講演を期待してのことでした。 実際に「AFTERGLOW(素晴しい出来事や経験の後に残る余韻)」という素晴らしいタイトルの登壇をしてもらえたと思います。

afterglow [名詞]

1) 日没後、空に時々見られる真っ赤な輝き

2) 素晴しい出来事や経験の後に残る余韻

クロージングで何を話そうかと思っていたのですが、意外と登壇者の方が健康について話していなかったのでそれを盛り込みました。 睡眠はね、本当に大事なんですよ……(これ書いてる時点で夜中の3時なんですけども)。

「ざっくりluccafort史」という形でぼく自身の経歴に軽く触れつつ、まったくもって計画通りでも順調でもないキャリアを表現したつもりです。 ツッコミどころを多めにしたところ、まんまとツッコんでくれる人がいたので、とてもニッコリ☺️しています。

luccafort個人としての感想

(ここからは個人としての感想なので少し文体をラフに、皆さんに語りかけるような形の文章にさせていただこうと思います)

いや〜。とにかく「腕力!腕力は全てを解決する!!!」みたいなセッションが多かったですね。 当たり前ですが、キャリアって生存バイアスの塊なので、一般的に再現性に乏しくなります。 そういった「お前だけの生存バイアスを聞かせてくれ!」という気持ちがモチベーションの一番大きなところだったので、思惑通りに進んで良かったです。

今回のセッション、全てに共通していたことの1つに「実行力」があったように思います。

「実行力」はいろいろな構成要素を持っています。例えば「技術力」や「人脈」「運」「仲間」「情熱」などなど。 そういった自分だけの「実行力」をさまざまなシチュエーションで、それぞれの苦悩を乗り越えてきた歴戦の兵(つわもの)たちが集まってくれました。大感謝。

ぼく自身のコミュニティのバックグラウンドがRubyとGoなので関連する方が多かったのですが、普段交流があまりないコミュニティ出身の方もちらほら参加されていました。 キャリアに不安を感じている方や、何か少しでも自分のキャリアの参考にしたいと思う方たちが言語を問わず、交流できて「なにか」を持ち帰ってもらえていると嬉しいです。

開催する一番のモチベーションは「自分が聞きたい」なんですが、+αで「他の人も楽しめるといいな〜」と考えていました。 キャリアって自分だけでは決められないんですよね。会社組織や社会情勢、家庭事情なんかも影響します。 言われてみたら当たり前なんですが、ぼくらはその当たり前を時々忘れてしまいます。 なので、たまにはこういうイベントを開催してもいいんじゃないかと思いました。 登壇者の方々もさまざまな人やものから影響や刺激を受けているようにお見受けしました。

改めてふりかえってみると、ぼく自身も一緒にKyoto.rbを運営しているid:onkだったり、Goコミュニティに入るきっかけとなった@tenntennだったり、ハードモードで相談させてくれるid:Soudaiから多くの影響を受け取っています。 彼らと話していると自分が思っていたことがおかしいと気づかせてくれたり、自分がやっていることがとてもすごいことだと褒めてくれたりするんですよね。

人ってそういうちょっとしたことが積み重なっていって、気づけば大きく変えてもらうことができるんだと思います。 変わる方向性がコントロールできるかはわからないんですが、自分だけの力で変わったわけじゃないといまの年齢になって強く意識することが増えました。

夢のカケラをモザイクにして額縁に入れれば

その隣にまた額縁が欲しくなる

額縁がでかいか小さいかは人それぞれでも

一生かけて壁を額縁で一杯にできたら

幸せだろうね

「王様の仕立て屋〜サルト・フィニート 7巻 order38 ダンディの条件」より引用

これは漫画「王様の仕立て屋」の1シーンなのですが、失敗は成功の一部だと言われているような気持ちになり、落ち込んでいる時によく思い出します。 「その欠片で何を描くのか?どうしたいのか?重要なのはそこではないか?」と問われているように思います。

今回のイベントで参加者の方に主催者、企画者として伝えたいことがあるとすれば「夢が破れたらその欠片でモザイクを作ってもいいし、新しい絵を描いてもいい」ということです。 勘違いかもしれませんが、昨今、タイパやコスパといった効率性を重視する価値観が広がる中で、社会全体がより「正解」を求める風潮が強まっていると感じます。 そんな「正解」が求められる現在だからこそ、登壇者の方のさまざまな苦悩や壁にぶつかった話を聞いて、この漫画の1シーンが頭をよぎりました。

登壇を通して感じた洞察

皆さんの登壇を聞いて、人生は極論「自分を知る」ことの連続なのかもしれないと、改めて考えさせられました。 それを実行するための燃料が「情熱」や「根性」、「気合」だったり、あるいはそれを支える「睡眠」「健康」だったりするのかもしれません。

自分がどうしたいのか、なぜ今ギャップを感じているのか。どうすると気持ちよく働けるのか。あるいはいま自分は人生を楽しめているか。 そういった「自己理解」を高めることが、このカンファレンスで唯一キャリアにおける再現性を高める方法なのかもしれないと思いました。

最後に

「きのこカンファレンス in 関西」は、今回を第1回として無事開催できました。 今後、定期的に開催していくかどうかは現時点では未定です。やりたい気持ちはあるけど直近次を考える脳内リソースが割けない状態のため、落ち着いてから考えたいと思っています。

まずは2025年9月に開催される「ながらRuby会議01」の登壇と「Go Conference 2025」の運営にしっかりコミットしていきたいと考えています。

今回のイベントに参加した方、あるいは参加できなかった方で「きのこカンファレンス in 関西」の運営を手伝いたい方がいたら@luccafortまでご連絡ください。

ともあれ、真価が問われるのは2度目とよく言われます。 1度目は勢いで開催できても、2度目が大変です。今回、想像以上によいトーク、よい登壇者の方に恵まれました。 次回はきっとそれ以上を期待されると思うので、充電期間を経て、焦らず考えたいと思います。

本ブログ記事をもって「きのこカンファレンス in 関西」は閉幕となります。 参加してくれた皆さん、発表してくれた登壇者の皆さん、ランチスポンサーやドリンクスポンサーをしてくれたスポンサー企業の皆さん、そして拙い運営を支えてくれたスタッフの皆さんありがとうございました。

最後に、会場スポンサーとコーヒースポンサーを快諾してくれた弊社マネーフォワードに謝辞を述べさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 締めの言葉として宇宙兄弟の「It's a peace of cake!(楽勝だよ!)」を送らせていただきます。

alu.jpいつもの宣伝

弊社マネーフォワードでは、「この先いきのこる」ために手を動かし続けるエンジニアを募集しています。 ご興味がある方は、お気軽にカジュアル面談からご応募いただけると幸いです。

関西開発拠点のホームページもあります。 Iターン・Uターンの費用負担支援の制度もあります。ご興味がある方がいましたらぜひご応募ください。